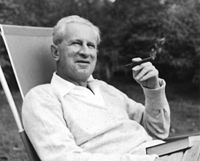

Herbert Marcuse

Herbert Marcuse (1898 – 1979), filosofo, sociologo e politologo tedesco naturalizzato statunitense.

Citazioni di Herbert Marcuse

[modifica]- Distruggete tutto ciò in cui avete creduto finora, buttate a mare tutto ciò che fino ad ieri rappresentava il basamento della vostra vita: vi sembrava granito e non era che pietra pomice, vi sembrava eterno ed è invece friabile e inutile.[1]

- È solo a favore dei senza speranza che ci è stata data la speranza.[2]

- [Bob Dylan e Bertolt Brecht] Entrambi hanno un messaggio: mettere fine alle cose come sono. Perfino in assenza di un qualsiasi contesto politico, le loro opere evocano, per un fuggevole momento, l'immagine di un mondo liberato e il dolore di un mondo alienato.[3]

- Il centro culturale sta diventando parte integrante del centro commerciale.[4]

- Il «principio del piacere» assorbe il «il principio della realtà», la sessualità sembra venir liberata, mentre viene semplicemente liberalizzata ed amministrata come strumento di adattamento passivo dalla logica del sistema. Cadono gli stupidi arcaici tabù sul sesso in vigore presso società in preda alla scarsità, ma non per questo il sesso libera sé stesso trasfigurandosi in Eros.[1]

- La libertà intellettuale equivarrebbe alla restaurazione del pensiero individuale, ora assorbito dalla comunicazione e dall'indottrinamento di massa.[5]

- La gente, efficacemente manipolata ed organizzata, è libera: ignoranza, impotenza ed eteronomia introiettata costituiscono il prezzo della sua libertà.[6]

- Io sono consapevole, del tutto consapevole di far parte del sistema e cerco di cavarne il meglio possibile usando la libertà di cui dispongo per dare il mio contributo ad un miglioramento ed avanzamento dell'attuale situazione.[1]

- Questa società cambia tutto ciò che tocca in una fonte potenziale di progresso e di sfruttamento, di fatica miserabile e di soddisfazione, di libertà e d'oppressione. La sessualità non fa eccezione.[1]

- Vivere nella realtà significa per la società borghese avere soltanto piaceri limitati e differenti ed ottenere sicurezza in cambio d'infelicità e di continue inibizioni.[1]

L'uomo a una dimensione

[modifica]La minaccia di una catastrofe atomica, che potrebbe spazzar via la razza umana, non serve nel medesimo tempo a proteggere le stesse forze che perpetuano tale pericolo? Gli sforzi per prevenire una simile catastrofe pongono in ombra la ricerca delle sue cause potenziali nella società industriale contemporanea. Queste cause rimangono non identificate, non chiarite, non soggette ad attacchi del pubblico, poiché si trovano spinte in secondo piano dinanzi alla troppo ovvia minaccia dall'esterno.

Citazioni

[modifica]- I bisogni che perpetuano la fatica, l'aggressività, la miseria e l'ingiustizia [...] può essere che l'individuo trovi estremo piacere nel soddisfarli, ma questa felicità non è una condizione che debba essere conservata e protetta. [Essa infatti arresta] lo sviluppo della capacità (sua e di altri) di riconoscere la malattia dell'insieme e afferrare le possibilità che si offrono per curarla. Il risultato è pertanto un'euforia nel mezzo dell'infelicità. (cap. 1, p. 19)

- Le persone si riconoscono nelle loro merci; trovano la loro anima nella loro automobile, nel giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due piani, nell'attrezzatura della cucina. Lo stesso meccanismo che lega l'individuo alla sua società è mutato, e il controllo sociale è radicato nei nuovi bisogni che esso ha prodotto. (cap. 1, p. 23)

- I classici sono usciti dal mausoleo e sono tornati in vita... ma... tornano in vita come altri da sé, privati della loro forza antagonistica.

- The classics have left the mausoleum and come to life [...] but [...] they come to life as other than themselves; they are deprived of their antagonistic force. (da One-Dimensional Man, 1964, p. 64)

- Il "principio del piacere" assorbe il principio di realtà; la sessualità viene liberata in forme socialmente costruttive. Questa nozione implica che vi sono modi repressivi di de-sublimazione, a confronto dei quali gli impulsi e gli scopi sublimati contengono una maggior dose di deviazione, di libertà e di rifiuto di dar retta ai tabù sociali. Sembra che tale de-sublimazione repressiva operi davvero nella sfera sessuale, ed alla pari di quanto avviene nella de-sublimazione dell'alta cultura essa opera qui come sottoprodotto dei controlli sociali attivati dalla realtà tecnologica, che diffonde la libertà mentre intensifica il dominio. Il nesso tra de-sublimazione e società tecnologica può forse essere meglio illuminato se si esamina il mutamento avvenuto nell'uso sociale dell'energia istintuale. (cap. 3, p. 85)

- Il risultato è l'atrofia degli organi mentali necessari per afferrare contraddizioni ed alternative, e nella sola dimensione che rimane, quella della razionalità tecnologica, la "coscienza felice" giunge a prevalere. Essa riflette la credenza che il reale è razionale, e che il sistema stabilito, nonostante tutto, mantiene le promesse. Gli individui sono portati a scorgere nell'apparato produttivo l'agente effettivo del pensiero e dell'azione, a cui pensiero e dazione del singolo possono e debbono cedere il passo. Nel cambio, l'apparato assume pure il ruolo di un agente morale. La coscienza è assolta dalla reificazione, dalla generale necessità delle cose. (cap. 3, p. 92)

- Nella filosofia greca classica, la Ragione è la facoltà cognitiva atta a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, nella misura in cui verità sono in primo luogo una condizione dell'Essere, della Realtà – e solo su questa base sono una proprietà di proposizioni. Il discorso vero, la logica, rivela ed esprime ciò che realmente è, in quanto distinto da ciò che appare (reale). In virtù di tale equazione tra Verità ed Essere (reale) la Verità è un valore, poiché Essere è meglio che Non-Essere. (cap. 5, p. 134)

- Noi viviamo e moriamo in un mondo razionale e produttivo. Noi sappiamo che la distruzione è il prezzo del progresso, così come la morte è il prezzo della vita; che rinuncia e fatica sono condizioni necessarie del piacere e della gioia; che l'attività economica deve proseguire, e che le alternative sono utopiche. Questa ideologia appartiene all'apparato stabilito della società: è un requisito del suo regolare funzionamento, fa parte della sua razionalità. (cap. 6, p. 153)

- Quel che sto cercando di dire è che la scienza, in virtù del suo metodo e dei suoi concetti, ha progettato e promosso un universo in cui il dominio della natura è rimasto legato al dominio dell'uomo – legame che rischia di essere fatale a questo universo intero. La Natura, scientificamente compresa e dominata, ricompare nell'apparato tecnico di produzione e distruzione che sostiene e migliora la vita degli individui nel mentre li assoggetta ai padroni dell'apparato. Così la gerarchia razionale si fonde con quella sociale. Se le cose stanno veramente così, allora un cambiamento in direzione progressista, tale da poter tagliare questo vincolo fatale, influirebbe anche sulla struttura propria della scienza, sul progetto scientifico. Le sue ipotesi, senza perdere nulla del loro carattere razionale, si svilupperebbero in un contesto sperimentale essenzialmente diverso (quello di un mondo pacificato); di conseguenza, la scienza giungerebbe a formulare concetti di natura essenzialmente diversi e a stabilire fatti essenzialmente differenti. La società razionale sovverte l'idea di Ragione. (cap. 6, p. 173)

- Questa descrizione ha precisamente quel carattere metafisico che l'analisi positivista desidera eliminare mediante traduzione, ma la traduzione elimina ciò che era da definire. Ci sono varie definizioni tecniche della bellezza in estetica, più o meno soddisfacenti, ma sembra essercene soltanto una che serba il contenuto di esperienza della bellezza ed è perciò la definizione meno esatta: la bellezza come promessa di felicità. Essa coglie il riferimento ad una condizione di uomini e di cose, a una relazione tra uomini e cose che si manifesta momentaneamente mentre svanisce, che compare in tante forme differenti quanti sono gli individui e che, nello svanire, manifesta ciò che può essere. (cap. 8, p. 216)

- Per prendere un altro esempio, il concetto filosofico uomo allude alle facoltà umane pienamente sviluppate che lo distinguono, e che appaiono come possibilità realizzabili a partire dalle condizioni in cui gli uomini vivono realmente. Il concetto esprime le qualità che sono considerate tipicamente umane. La frase imprecisa può servire a spiegare l'ambiguità di simili definizioni filosofiche; vale a dire, esse riuniscono le qualità che appartengono a tutti gli uomini in contrasto con altri esseri viventi, e che, al tempo stesso, sono rivendicate come la più adeguata o la più alta realizzazione dell'uomo. (cap. 8, p. 219)

- È mai possibile tracciare una vera distinzione tra i mezzi di comunicazione di massa come strumenti di informazione e di divertimento, e come agenti di manipolazione e di indottrinamento?

- Il Nemico è il denominatore comune di tutto ciò che si fa e non si fa. Ed esso non si identifica con il comunismo o il capitalismo quali sono in realtà; nei confronti dell'uno come dell'altro, il Nemico è lo spettro reale della liberazione.

- Ripeto: la follia del tutto giustifica le follie particolari e trasforma i delitti contro l'umanità in un'impresa razionale. Quando il popolo, stimolato ad arte dalle autorità pubbliche e private, si prepara a vivere in regime di mobilitazione generale, esso mostra d'esser ragionevole non soltanto a causa della presenza del Nemico, ma pure a causa delle possibilità di investimento e d'occupazione offerte dall'industria e dalle attività di divertimento. Anche i calcoli più folli appaiono razionali: annientare cinque milioni di persone è preferibile che non annientarne dieci milioni, o venti, e così via. È futile obbiettare che una civiltà che giustifica la propria difesa con un calcolo del genere proclama la propria fine.

All'inizio dell'era fascista, Walter Benjamin ebbe a scrivere: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben. (È solo a favore dei disperati che ci è data la speranza).

Citazioni su Herbert Marcuse

[modifica]- Dopo essere stato sulla cresta dell'onda nel radioso maggio del '68, H. Marcuse ha dato più delusioni che conforto ai professionisti della rivoluzione. (Marcello Camilucci)

- Marcuse ha esaurito gran parte della sua carica eversiva e non riesce più ad adeguatamente connotare la sua presenza e la sua azione entro la dialettica passato-avvenire. Di più, alcune delle sue analisi «rivoluzionarie» potrebbero benissimo, nelle mani della destra, convertirsi in altrettanti strategie «reazionarie». (Marcello Camilucci)

Note

[modifica]- ↑ a b c d e Citato in Ester Dinacci, Realtà della Germania, Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli, 1970.

- ↑ Citato in Vittorio Messori, Ipotesi su Gesù, SEI, Torino 1976, p. 289.

- ↑ Citato in Corriere della sera, 15 luglio 2006.

- ↑ Citato in AA.VV., Il libro della sociologia, traduzione di Martina Dominici, Gribaudo, 2018, p. 185. ISBN 9788858015827

- ↑ Citato in AA.VV., Il libro della sociologia, traduzione di Martina Dominici, Gribaudo, 2018, p. 187. ISBN 9788858015827

- ↑ Da Eros e civiltà, Prefazione politica, 1966.

Bibliografia

[modifica]- Herbert Marcuse, L'uomo a una dimensione (One dimensional man. Studies in the ideology of advanced industrial society), traduzione di Luciano Gallino, Torino, Einaudi. ISBN 88-06-15254-8

Altri progetti

[modifica] Wikipedia contiene una voce riguardante Herbert Marcuse

Wikipedia contiene una voce riguardante Herbert Marcuse Commons contiene immagini o altri file su Herbert Marcuse

Commons contiene immagini o altri file su Herbert Marcuse

Opere

[modifica] L'uomo a una dimensione (1964)

L'uomo a una dimensione (1964)